今週の時事雑感 03/14~03/31

トランプ・ショック、パニックに陥ったのは誰か(トランプの非常識 VS 市場の常識)

パニック売り

「パニックに陥ったのは誰か」、最初に結論を書いておこう。パニックに陥ったのは投げ売りをした投資家たちではなく、市場の反撃に面食らったトランプのほうだ。

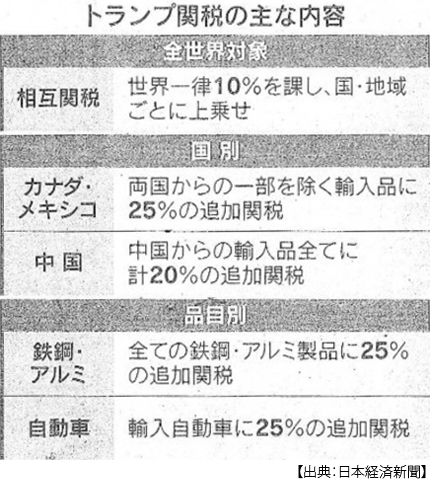

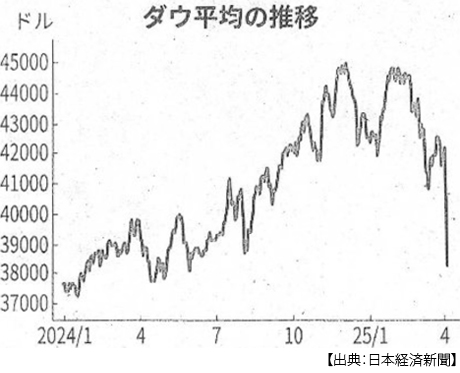

予告通りトランプは4月2日、相互関税を発表した。全世界各国に一律10%を課し、さらに国・地域ごとに異なる税率を上乗せする。中国には34%、EUに20%そして日本に24%といったように。日付が変わると同時に3日、輸入自動車に対する25%の追加関税を発動した。3日のNY株は1679ドル(3.9%)安、4日の日経平均は一時900円超安で3万4000円割れした。4日のNY株は2231ドル安、この下げ幅は史上3位の大きさで、世界同時株安の様相を呈した。世界の株式時価総額の1割に当たる12兆ドル強(約1800兆円)が吹き飛んだ。パニック売りだ。

ぼくは驚いた。トランプ関税に驚いたのではなく、トランプ関税に対して市場がパニックを起こしたことに驚いた。パニックだと?パニックとは想定外の「まさか」の事態に際して起こるものだろう。相互関税も、自動車関税も「予告通り」だったのに、いったい何が誰にとって「まさか」だったのだろう。

前々から不思議だったのだが、トランプ支持者でなくても(嫌いでも)、トランプの経済政策には期待する人々は少なくない。もともとトランプは「成功したビジネスマン」みたいな印象付けがされていたし、大統領選挙のときの有権者のなかにはトランプの時は経済が良かったという集団的記憶が見受けられた。トランプ当選後にはぼくの周りでも「株価はどうなりますかね」と聞いてくる人が何人かいて、ぼくは「利益を出せるなら売っておいたらいかがですか」と答えていた。しかしどうやら、みんな売っていなかった。トランプ期待を捨てられなかったのだと言う。

そうでなくても、つまり別にトランプに期待しているわけではないが、なんというか経済的合理性のようなものに縛られている投資家が多いだろう、それは理解できる。たしかにトランプは関税を「上げるぞ、上げるぞ」と騒ぎまくっている。でもそんなことをしても、誰も得をしない。だから例えば3月4日に発動されたカナダ・メキシコに対する25%関税も、2日後には4月2日まで猶予された(トランプ用語では「救済措置」だった)。わざわざ損をすることはやらないだろうと、胸をなで下ろしていたのだ。

その一方で、トランプの恐るべき非常識に怯える臆病者もいた。とくにかれらを震え上がらせたのは、3月9日のFOXニュースのインタビューでトランプが、関税引上げによってアメリカ経済に「短い移行期間」があると発言したことだった。これは年内に「景気後退を予測するか」という質問に対する答えだったものだから、10日にNY株は一時1100ドル下げた。それでもトランプは12日に鉄鋼・アルミ関連の輸入品に25%の追加関税を発動した。これでアメリカ自動車大手の営業利益が最大4%減るという試算が出された。この間1週間でNY株は1313ドル安になっていた。

3月26日にトランプは、4月3日に輸入自動車に25%の追加関税をかけると発表した。3月31日には日経平均が1500円を超えて下げた。そして相互関税発動予告日(4月2日)が近づく。調査会社EPFRによると米国株ファンドからは3月26日までの1週間で約3兆円の資金が流出したという(4月3日付日本経済新聞)。

これほどまでに見通しが悪かったにもかかわらず、それでも多くの投資家にとって4月2日はまさかの想定外だったから、パニック売りが起きたということになる。ウォーレン・バフェットの有名な金言、「潮が引いてはじめて誰が裸で泳いでいたか分かる」。しかし今回は、裸だった投資家を誰も笑うことができない。市場は教訓を得たのだ。ようやくにして明らかになったことは、トランプの経済政策に期待することは、トランプに常識を求めることは、「裸で泳ぐようなこと」なのだということだと。つまり、トランプは自分に対する市場の期待と信用を失ったのだ。

トランプはなぜタリフマンなのか

ここまで書いて、冒頭に結論を加筆しておくことにした。というのは、このままでは「パニックに陥ったのは」投資家たちだということになってしまう。トランプは、そう言っている。トランプは4月7日、投げ売りをした投資家たちを自分の取り組みを理解できない「弱くて愚かな人々」と非難し、かれらのことを「パニカン(panicans)」(おそらくパニックに陥った人々という意味)という得体の知れない造語で揶揄している。

さてパニカンだろうとなかろうと、共通認識は「トランプは予測不能」だということだ。でもそれは、例えばスティーブ・バノンが提唱する「Flood the zone(洪水戦略)」みたいな、ましてやニクソン大統領の外交戦略で有名な「madman theory」とか、そんな大それたものでもないようだ。トランプ贔屓の識者にありがちな見解として、第1期トランプと違ってトランプ2.0は、4年間の思考の蓄積による政策構想があるはずだとする。はたしてそうだろうか。ぼくの目にはその4年間のトランプの頭の中は、裁判対策と選挙対策で一杯だったように見える。つまりMAGAを固めて強化拡大し、リベラル連中を徹底的に叩く、そのための公約でしかない。そんな公約がそのまま政策になるには、そうとうな無理があるのだ。

まさに高関税こそ、その典型だ。たしかにホワイトハウスにはピーター・ナバロがまた大統領上級顧問に就いている。大統領経済諮問委員会のスティーブ・ミラン委員長の“ミラン論文”もやたら注目されている。ぼくが支持する経済学では、高関税とドル安ではアメリカの貿易赤字はなくならない。問題はアメリカの過剰消費(貯蓄不足)だからだ。

そんなことよりトランプだ。トランプはなぜタリフマンなのか。スイングステート(激戦州)がラスト・ベルトだったからだ。外交交渉では関税引き上げの脅しが効果的だったことに味を占めているからだ。さらに関税収入が減税の財源になると考えているからだ。

ただ問題は、長いデフレから抜け出せなかったトランプ第1期の経済状態とは真逆に、今回はインフレ鎮圧過程の中での関税引上げだ。もちろんそれはインフレ再燃の材料となる。トランプは「ドリル・ベイビー・ドリル」と化石燃料採掘増大でエネルギー価格を引き下げるから大丈夫だと言うのだが、まともな経済政策ではない(言うまでもないがそれでエネルギー価格が下がれば採算が合わなくなって誰もドリルしなくなるからだ)。

タリフマンの誤算

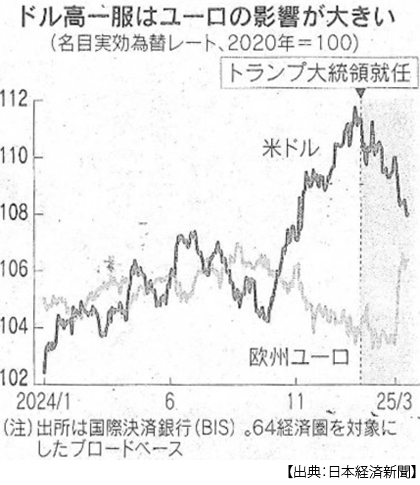

タリフマンの誤算の第一は、ドル安だ。トランプ政権の経済政策幹部は、関税引き上げによってドル高になり、この「強いドル」が輸入物価を抑制すると考えていた。ミランCEA委員長もベッセント財務長官も、かつての対中関税引き上げが人民元安ドル高となって中国からの輸入品関税が価格に転嫁されなかったこと、さらには保護貿易政策によって対米投資が増加し、このドル買いがドル高となると考えていた(“ミラン論文”ではそのあとでドル安に誘導すると、なんとも勝手なことを言っている)。

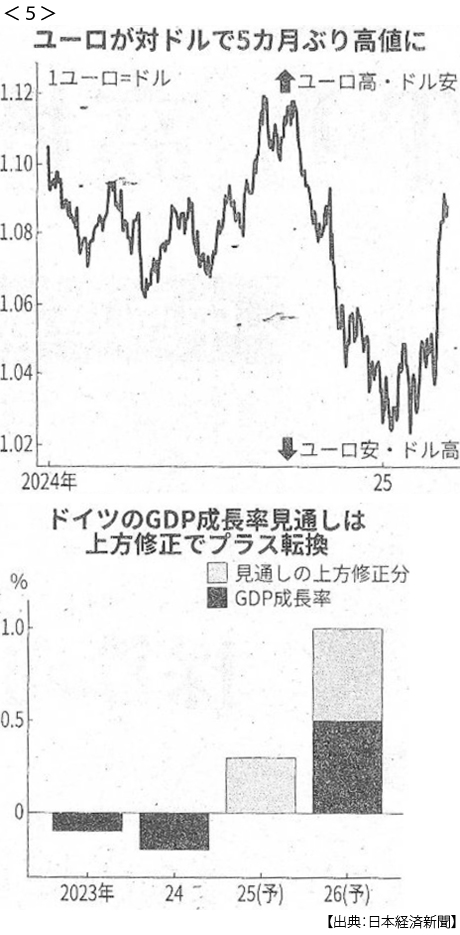

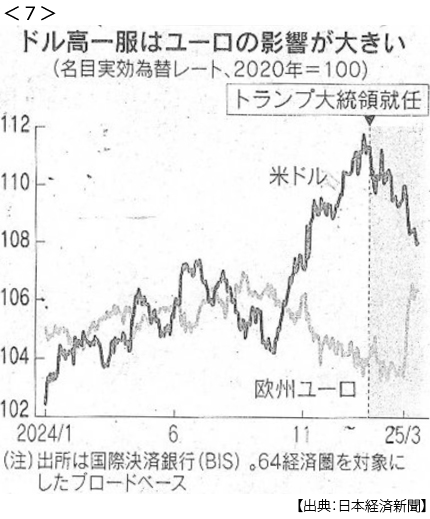

しかしトランプ政権発足からドルは持続的に下落し(2ヶ月で3%)、さらに3月になってドル安が加速している。これは急激なユーロ高の裏返しだ(3月30日付同上)。ドイツで与野党が国防費拡大で合意して財政拡張が見込まれ、これが景気回復の期待を呼んだ。同時にトランプ関税リスクによって投資マネーがアメリカから逃避し、関税引上げ前の駆け込み輸入の激増でアメリカの貿易赤字は1月と2月に過去最大級に膨れ上がった。つまりドル売り材料が揃ったのだ。

タリフマンの誤算の第二は、中国の一歩も引かない報復関税だった。第1期トランプ政権の米中貿易戦争当時と比べれば、中国経済はそうとう弱っている。不動産バブルで内需は冷え込み、輸出依存でかろうじて経済成長を維持している。その弱みにつけ込んで関税をぶつければ、そうとうな譲歩(例えば過去の経験則から農産物や航空機をたくさん買ってくれるとか)を引き出せると目論んでいたのだろう。

ところが中国は、2月と3月のトランプ関税にそれぞれ報復関税を発動し、4月2日の34%相互関税に対しても34%の追加関税で報復した。加えてレアアースの輸出規制も発動した。この中国の報復措置の直後、トランプはSNSに「中国は間違った対応をし、パニックになった」と投稿した。間違った対応をしたのも、パニックになったのも、トランプのほうだ。誰かトランプに忠告してあげるべきだった、「強いときの中国は柔軟だが、弱ったときの中国は強硬だ」と。

第1期トランプ米中貿易戦争からバイデン政権を経て、米中デカップリングは加速度的に進行していた。当然中国貿易の対米依存度は低下し、輸出入も多角化してきた。何よりも低成長に経済減速するなかで、中国共産党指導部が対外的に弱腰姿勢を見せるはずがない。

この米中の追加関税と報復関税の応酬の結果、GDP世界第1位と第2位の経済が互いに100%前後の関税、つまり輸入コストが2倍に跳ね上がるのだから、世界経済の萎縮は避けられない。世界の株価時価総額の一割が蒸発しても、不思議なことではない。

ところがトランプは、平然を取り繕うことができていたのだ。4月3日には「(アメリカ経済は)重い病気で多くの問題を抱えていたので手術を受けた。好景気がやってくる」、6日には「(株安を)臨んではいない。しかし、時には何かを治すために薬を飲まなくてはならない」と。たんなる強がりには見えなかった。何をたくらんでいるのだろう。そのヒントは株価下落のたびに、トランプがFRBに利下げを要求していたことだ。

インフレ退治の大事な局面にあるFRBが、どんな政治的圧力を受けようとインフレ再燃のリスクを冒す利下げに踏み切ることはない。それはトランプもあきらめている。しかし大幅な株価下落にどう向き合うのだろう。逆資産効果で消費が萎縮すれば、インフレより景気後退が迫ってくるだろう。いやトランプは、あるいはトランプ以外のトランプ政権幹部の一部は、政策金利より長期金利に関心があった。長期金利、つまり債券価格だ。株価が下がればリスクオフで安全資産である債券に資金がシフトし、それで債券価格が上昇すれば長期金利は下がる。

しかしタリフマンの誤算の第三が、その債券価格の下落だった。これで通貨・株価・債券の「トリプル安」と、誤算が揃うことになる。4月9日午前0時1分、いわゆる「相互関税」が発動され、その日の午後に、中国を除く国・地域への相互関税の上乗せ部分について90日間の一時停止を許可すると発表された。

この逆走的サプライズのポイントは、トランプが記者会見で「債券市場は非常に厄介だ」とぼやいたこと、そして記者説明を取り仕切ったのがベッセント財務長官だったということだ。通常、通商政策で財務長官が前に出ることはない(過去にあったのかどうか)。

そこで、キーパーソンはベッセント氏だ。ベッセント氏は、あのジョージ・ソロスのパートナーでもあった金融のプロだ。そして徹底した財政再建派として市場から信頼されている。アメリカの財政支出は、バイデン政権でも脱炭素投資やウクライナ支援で膨張し、公的債務残高は2020年末比で1.3倍に膨らんでいた。そこにトランプ減税の恒久化(実質的減税)が重なり財政赤字拡大が加速すると予想されていた。そのことをベッセント氏は危惧し、まずは長期金利(米10年物国債利回り)の低下を目指していた。

だからトランプ関税に対しては、穏健派というか中立的だった(ナバロやミランが強硬すぎるのだか)。関税引き上げは景気を冷やしてインフレを抑えるだろうし、関税引上げによる株安は投資家の債券シフトを促して長期金利の低下(国債価格の上昇)につながるだろう。そして何より、関税引き上げによる税収増が見込まれるからだ。

関税は、基本的に輸入業者が負担する。この輸入コストを国内販売価格に転嫁すれば消費者がそれを負担することになるから、まわりまわって関税は消費税のような大型間接税だと言うことができる。アメリカには州単位で付加価値税的なものはあるが、連邦レベルではない。そこに消費税のような間接税を導入するなど、トランプが言うはずがない。しかしトランプ支持者たちは、都合のいいことに関税は外国の輸出業者が払うと思っている。だからそのかぎりでベッセント氏は、たとえ面従腹背だとしてもトランプのイエスマンなのだ。

タリフマンのシナリオは破綻した

関税税収を減税財源に、それは輸入インフレで低所得者から収奪して、富裕層優遇所得税減税をするということだから、本来はMAGAこそ怒るべきなのだ。そもそもそんな都合良く関税税収が、時期、規模ともに減税財源にハマるわけがない。そしてトランプはやり過ぎた。相互関税が発動されようとしているとき、突然米国債が売り浴びせられた。おそらくは株価急落で莫大な損失を抱えたヘッジファンドが、その損を埋めるために手持ちの米国債を売りに出したからだと見られた。売られた米国債価格の下落に比例して米10年物利回り(長期金利)は、先週末比0.6%上昇して一時4.5%を超えた。またこの米国債売りが起きたのはアメリカ時間の深夜だ。つまりアメリカ市場の外で売られている。さては中国の報復売りか、という疑念も働いた。サマーズ元財務長官は「深刻な金融危機に向かっている可能性を示唆している」とXに投稿した。

サマーズ氏の言う金融危機とは、アメリカ民間銀行の破綻リスクだ。アメリカ連邦預金保険公社によると、米銀が抱える保有債券の含み損は24年末時点で約70兆円に達しており、さらなる債券価格の下落に耐えられない可能性がある。また国債価格下落は長期金利上昇だから景気を冷やし、それでも高関税を維持すれば輸入インフレが起きるだろう。すると不況とインフレの同時発現(スタグフレーション)ともなれば、FRBも打つ手を失うだろう。

こんな話はトランプには「非常に厄介だ」ろう。でもこんな話はどうだろう。トランプの目玉公約は2025年末に期限が切れる所得税減税の延長だ。10年間で約660兆円の財政赤字要因に、しかし財源が見当たらない。そこで関税引上げの税収というシナリオをナバロたち関税強硬派は言うのだが、その前に長期金利が急上昇してしまうと国債利払い負担が急増するのだから、このシナリオも破綻する。

90日間停止

おそらくは、ベッセント氏とラトニック商務長官のウォール街利害関係者の2人が、相互関税発動(同時に債券価格急落)から12、3時間、トランプを説得したのだろう(関税発動停止4時間前にトランプは「絶好の買い時」とSNSに書き込んでしまっているから、その時点で説得は成功したのだろう)。説得の仕方は、こうだ。「もう70ヵ国以上もトランプ様に膝をついて懇願してきている。この時点ですでにディールは成功している。はじめからその作戦だったことにして、ただし報復してきた中国にはさらに高い関税でいじめることにすれば面子が立つでしょう」と。

トランプは、こう答えたのだろう。「債券市場は非常に厄介だ。でも90日間停止すれば株は上がるんだな?その債券も戻るんだな?だったらそうしよう。それからベッセント、おまえが責任を持ってその70ヵ国の懇願を聞いてディールの成功を固めるようにしろ」。ベッセント、「イエス・サー」、てなもんだろう。

さて90日間の猶予があるようで、じつは日本にはない。ベッセント氏は70ヵ国以上の行列の先頭は日本なのだそうだ。漫才賞レースでもトップバッターへの採点は辛いといったような作用が避けられない。さて、従来通り「日本だけはお目こぼしください」外交を繰り返すわけにはいかない。さらなる貢物外交(農産物、エネルギー、防衛装備品などなど)でこびへつらうか。

なんとも難しい。トランプは予測不能なのだから、正解はない。つくづく「覇権国の前提条件」は、予測可能性だと思い知らされる。正解はないから(もちろんそれは言い訳だ!)、ぼくの希望を吐露しよう。

日本、「みんなと相談します。大事なことですし、日本だけの問題でもないし。G7とかG20とか、TPPとか…、これまでも付き合いというか話し合ってきましたし。ベッセント様もこれから70ヵ国と次々とお話しされるのもたいへんでしょう。G7の議長国は今年カナダでしたっけ。あと韓国とか。日本が責任をもってみんなどうすればトランプ様とウインウインになれるのか、話し合ってみましょうか」。

ベッセント氏は激怒するのだろうか(めったに怒らない人柄らしいが)、「わかった」ととりあえず持ち帰ってトランプに「おまえはクビだ」とやられるのか。とにかく、ディールに勝つためには予測不能であることが大事だなんて思っている相手だ、ぼくならタイマンは張らない。

日誌資料

-

03/15

- ・在留外国人、最多376万人 昨年末 増加ペース、想定の2倍 <1>

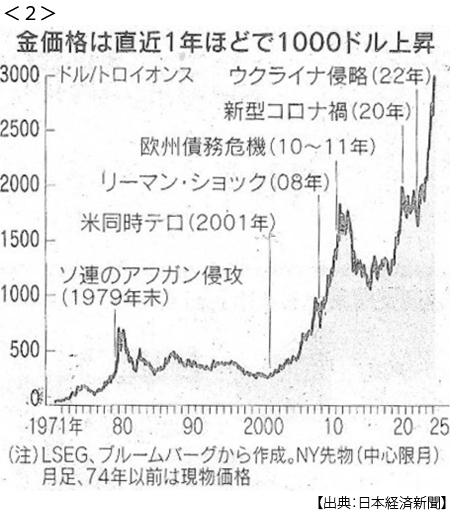

- ・金3000ドル、高騰「第3の波」1年で1000ドル上昇、ドル信任に揺らぎ <2>

-

03/16

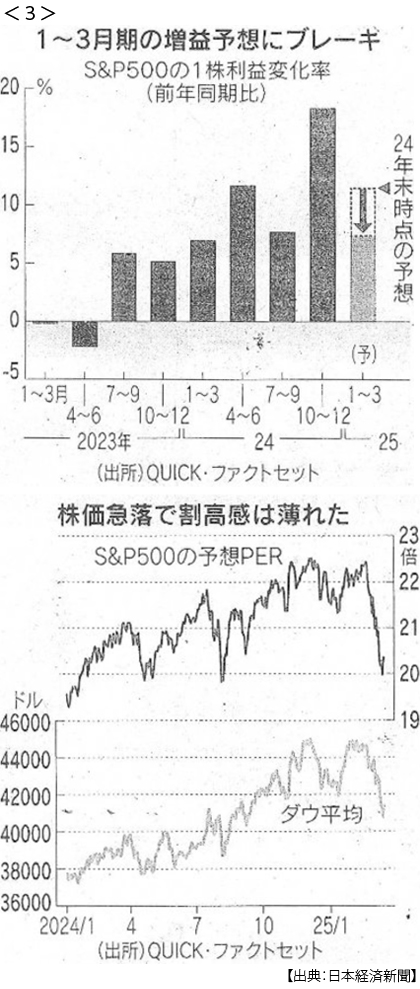

- ・米株安、企業業績を警戒 2年ぶり収監下げ幅1313ドル <3>

- 「トランプ不況」懸念 FRB利下げ期待薄 割高感の修正は進む

- ・G7、対ロシア結束優先 外相共同声明 早期停戦へ米欧とも譲歩

-

03/18

- ・米ホンダ車にトヨタ電池 HV向け 関税備え現地調達へ転換

-

03/19

- ・イスラエル、ガザ攻撃再開 帝政合意の継続困難に

- ・貿易黒字、2月5845億円 2ヶ月ぶり、中国向け伸びる

- ・米ロ、全面停戦合意できず 首脳協議 ウクライナ巡り エネ施設は攻撃停止

-

03/20

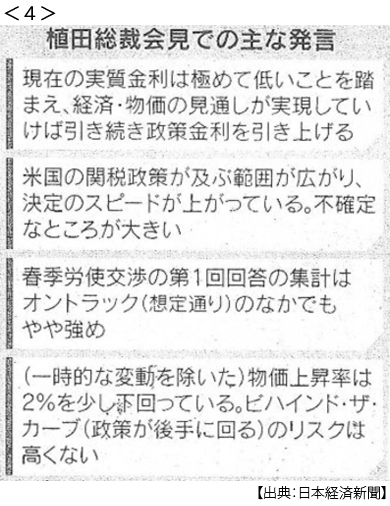

- ・日銀総裁「引き続き利上げ」 金利0.5%据え置き 決定会合 <4>

- 米関税の影響注視 円安・円高、双方にリスク

- ・ユーロ、対ドル急回復 欧州、国防費増が経済に恩恵 米は景気懸念 <5>

-

03/21

- ・米物価・成長 FRBに試練 政策金利据え置き「利下げ年2回」は維持

- パウエル議長「不確実性が異常な高まり」

- トランプ氏「関税に併せ利下げを」 景気下支え要求

- ・ウクライナ支援決定断念 EU首脳会議 ハンガリー反対 26ヵ国で文書採択

- ・消費者物価、2月3.0%上昇 4ヶ月ぶり伸び縮小 コメ80%で最大

- ・家計の金融資産2230兆円 昨年末最高、株高で投信増

-

03/22

- ・対米報復関税慎重な見方 経済学者42%「望ましくない」 他地域との貿易に期待

- ・米教育省解体へ大統領令 リベラル色薄める 議会承認必要 実現は不透明

- ・米コロンビア大 デモ規制を強化 助成金再開へ政府に迎合

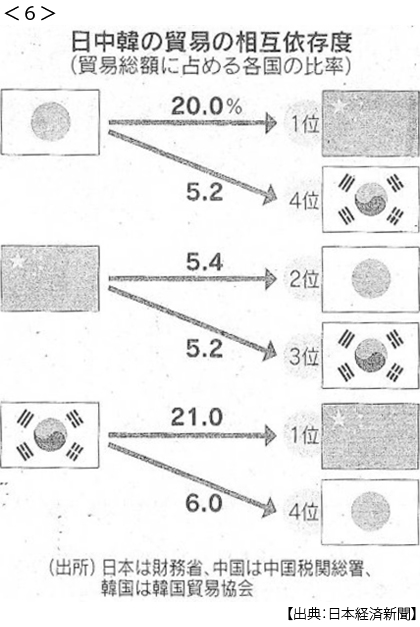

- ・日中韓、早期に首脳会議 外相会合 経済協力拡大へ 貿易の重要性確認 <6>

-

03/23

- ・日中外相 水産物輸入で進展確認 「戦略互恵」の推進一致

- ・日中韓接近 トランプの影 高まる不確実性 懸案先送り 経済軸に協調優先

-

03/24

- ・生活保護、過半が65歳以上 低年金の独居増える 年金改革の先送り響く

- ・韓国首相の弾劾棄却 憲法裁 大統領代行に復帰

- ・ガザ、死者5万人超 人道支援停止で危機深刻

- ・EV半導体 鈍る投資 日米欧大手 延期や人員削減 生産過剰響く

-

03/25

- ・現代自、米で3兆円投資 製鉄所建設など 関税回避狙う 産業空洞化の懸念

-

03/26

- ・「BRICSは反米欧、誤解」 ブラジル外相 経済連携主眼と強調

- ・インド 対米関税引き下げ検討 輸入額の55%対象

- ・米、黒海安全航行で合意 ロシア・ウクライナと ロシア側は条件提示

- ロシア、国際決済網への復帰要求 交渉急ぐ米見透かす

-

03/27

- ・韓国野党代表に逆転無罪 李在明氏に高裁判決 大統領選出馬へ追い風

- ・米、輸入車に関税25% トランプ氏表明 日本も対象 来月3日発動へ

- EU「交渉での解決模索」 欧州委員長、深い遺憾表明

- ・VW、防衛産業に参入 持ち株会社が検討 国防費増強受け

-

03/28

- ・国内産業13兆円打撃 米追加関税25% 部品も対象 輸出減で空洞化懸念

- ・株価、米依存度で明暗 スバル5%・ベンツ9%安 BYD12%上昇

- ・米国との蜜月「終わった」 カナダ首相 車関税に報復示唆

-

03/29

- ・欧州、米製品の不買広がる テスラは販売台数4割減 関税策への反発強く

- ・研究者「離米検討」75% 英誌調査 トランプ政権の締め付けで 若手で傾向顕著

- ・米、消費減速が鮮明に 2月0.4%増どまり 景気停滞に現実味 NY株715ドル安

-

03/30

- ・輸入価格上がらぬはずが… ドル高一服、政権に誤算 <7>

-

03/31

- ・ヘグセス米国防長官 防衛費増「日本、正しく決断」 指揮統制の連携に着手

- ・日経平均、一時1500円超安 3万5500円台、米景気に懸念

- ・トランプ氏、3選否定せず 憲法は禁止 「方法ある、冗談でない」